1 ) Calanda

1 ) Calanda

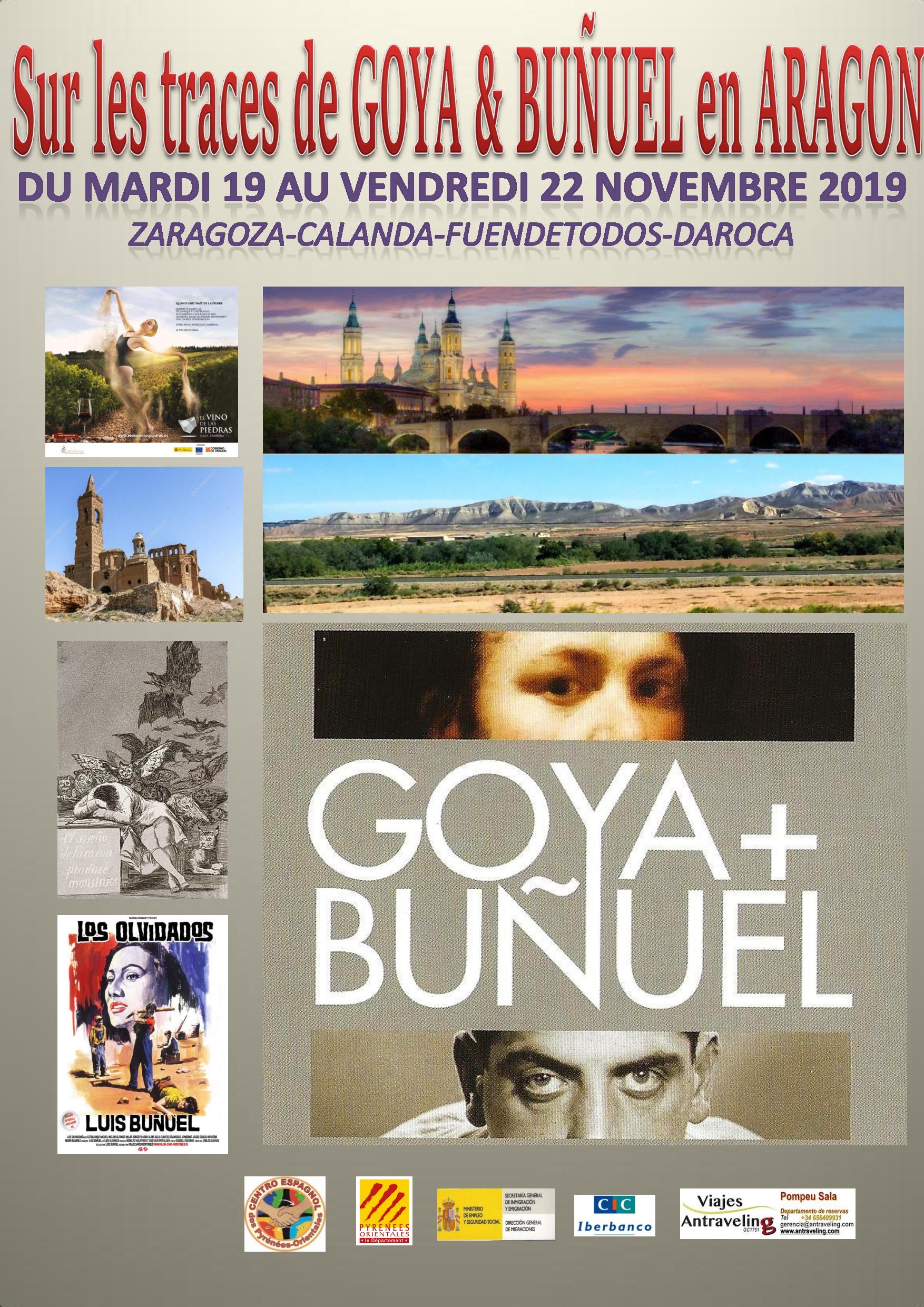

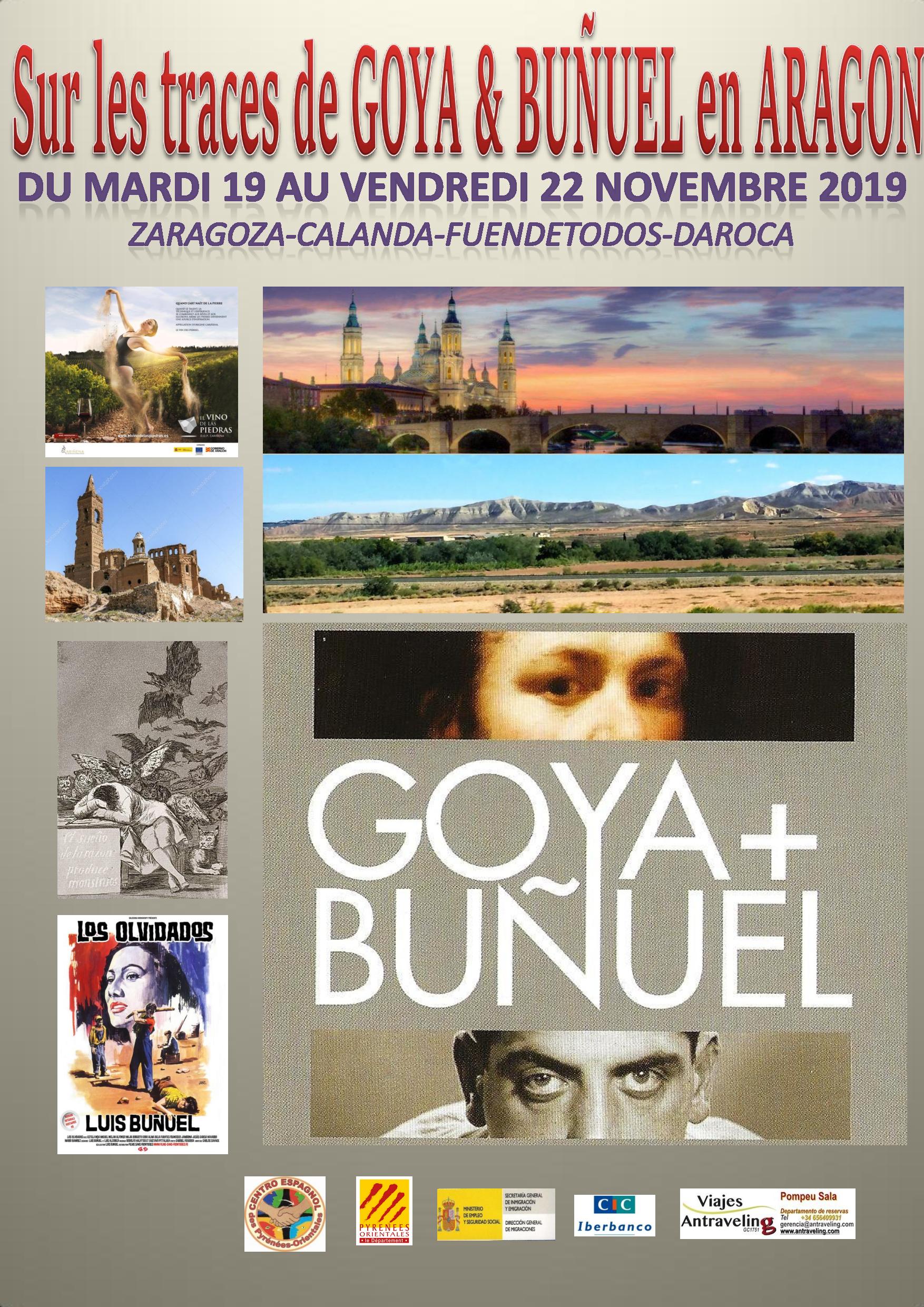

Luis Buñuel, un cinéaste sans frontières

Buñuel est considéré comme le plus grand des cinéastes espagnols, même s’il travailla à Hollywood, Paris, Mexico, aussi bien qu’à Madrid. Son œuvre unique et libre a marqué le cinéma mondial.

L’Aragon natal (1900-1917)

Luis Buñuel naît à Calanda, petit village aragonais. Peu après sa naissance, la famille s’installe à Saragosse, mais Luis retournera régulièrement au village. L’expérience de la brutale réalité aragonaise – paysage de rocs et de terre, caractère rude des habitants – constitue l’un des éléments majeurs de la formation du jeune garçon. C’est là que les animaux – notamment les insectes – lui révèlent un mode de vie qui ne cessera de le fasciner ; c’est là qu’il découvre la mort (la vision d’une charogne d’âne resurgira dans Un chien andalou) ; c’est là qu’il entend, chaque année lors de la Semaine sainte, battre les tambours trois jours durant (ils apparaîtront dès L’Âge d’or).

De 1906 à 1908, Buñuel fréquente le collège du Sacré-Coeur de Saragosse, puis étudie chez les Jésuites jusqu’à l’âge de quinze ans, où il reçoit une formation répressive qui le marquera durablement.

Madrid (1917-1925)

En 1917, Buñuel entre à la Residencia de Estudiantes, où il restera jusqu’en 1924. Ce séjour sera décisif pour son orientation. La Résidence, institution bourgeoise et libérale, accueille étudiants et professeurs, lesquels cohabitent dans un climat d’ouverture culturelle et de tolérance. Buñuel a peu d’efforts à faire pour adopter le « style résident », désinvolte et inquiet, libre et provocateur. Là, il côtoie de nombreuses personnalités espagnoles et étrangères du monde culturel, mais surtout il rencontre Federico García Lorca et Salvador Dalí, qui vont vite devenir des amis intimes. Sous l’influence de Lorca, il abandonne les études d’ingénieur que lui avait imposées son père pour éviter qu’il ne se consacrât à la musique, et s’inscrit en Lettres. Ses goûts le portent entre autres vers Cervantès, le récit picaresque, mais aussi Pérez Galdós et, d’une façon générale, vers la tradition « noire » de la culture espagnole – dans laquelle s’inscrira son œuvre –, de Quevedo à Goya. Quant à Dalí, il sera son premier collaborateur et lui apportera sa grande capacité de création et son « aérodynamisme moral », selon sa propre expression.

C’est aussi l’époque où Buñuel dirige le premier ciné-club espagnol à la Résidence, où il fréquente assidûment les tertulias littéraires (réunions à jour et heure fixes, dans un même café, autour d’une même profession – écrivain, torero, peintre, architecte…), notamment celle de l’« ultraïste » Ramón Gómez de la Serna, constamment à la recherche de nouvelles formes, et qui exercera une influence considérable sur toute cette génération. Tout en étudiant l’entomologie avec Claudio Bolívar, Buñuel se met à écrire des textes proches à la fois du style de Gómez de la Serna et du surréalisme. Attiré par la « capitale littéraire » et les horizons nouveaux, il projette un voyage à Paris.

Paris, le surréalisme, l’Espagne (1925-1933)

Buñuel part pour Paris en 1925, avec une recommandation de la Résidence des étudiants pour la Coopération intellectuelle de la Société des Nations. Ni la SDN ni la France n’ayant d’argent, au lieu de s’initier à la politique internationale, il se consacrera au cinéma. Pour lors, il continue d’écrire des poèmes, « luxe de fils à papa » contre lequel, d’ailleurs, il s’insurge. Un chien andalou est le titre qu’il choisit de donner à un recueil de textes en vers et en prose. De même que le titre, nombre d’idées et d’images seront repris à l’occasion de son premier film.

Déjà, en Espagne, Buñuel était attiré par le cinéma. Il avait une prédilection particulière pour Méliès et le cinéma comique nord-américain, et une dévotion marquée pour Buster Keaton (son goût pour le gag se manifestera dès ses deux premiers films). C’est à Paris que son intérêt pour le cinéma se transforme en vocation : « C’est en voyant Les Trois Lumières de Fritz Lang que je sentis, sans l’ombre d’un doute, que je voulais faire du cinéma. » (Mon dernier soupir, 1982). Il s’inscrit alors à l’Académie du cinéma que vient de créer Jean Epstein, dont il devient l’assistant pour Mauprat et La Chute de la Maison Usher. Parallèlement, il rédige des critiques cinématographiques pour La Gaceta Literaria et Les Cahiers d’art. C’est aussi l’époque où il découvre l’œuvre de Sade, qui exercera sur lui une influence considérable.

Invité à Cadaquès par Salvador Dalí, il écrit avec lui le scénario d’Un chien andalou, et le tourne avec l’argent que lui a donné sa mère. La projection du court métrage aux Ursulines en 1929 lui permet de s’intégrer au groupe surréaliste, enthousiaste et admiratif, et qui reconnaît en Buñuel l’un des siens. C’est Un chien andalou qui est reconnu aussitôt comme le premier chef-d’œuvre surréaliste, bientôt suivi de L’Âge d’or (1930), commandité par le vicomte de Noailles. Film corrosif et impitoyable, il fait scandale, reçoit le soutien des surréalistes qui écrivent un manifeste pour sa défense, et se voit interdit par la préfecture de Paris. Il le restera pendant un demi-siècle.

Après un bref et peu fructueux séjour à Hollywood où il a été invité par la Metro Goldwyn-Mayer pour apprendre les techniques américaines, Buñuel retourne en Espagne où il arrive deux jours avant la proclamation de la République (1931). Là, avec l’argent qu’un ami anarchiste a gagné à la loterie, il tourne son troisième film, Las Hurdes (1932), documentaire lucide et sans concession sur la misère sordide de l’une des régions les plus arriérées d’Espagne, près de la frontière portugaise. Accusé de dénigrer l’Espagne, le film est interdit. Ainsi se clôt la période « artisanale » de Buñuel, celle qui se déroule en marge du cinéma industriel et commercial.

Les années de silence (1933-1946)

Il a épousé Jeanne Jucar et son premier fils, Jean-Louis, est né. Buñuel travaille comme superviseur des doublages en espagnol pour la Warner Bros et la Paramount à Madrid. Parallèlement, il fonde avec Ricardo Urgoiti une maison de production – Filmófono – dont l’essor est brutalement brisé par la guerre civile. Dès 1936, Buñuel se met à la disposition du gouvernement républicain espagnol, bien content de se voir envoyé à Paris comme chef du protocole à l’ambassade de la République espagnole, car, au début de la guerre civile, avoue-t-il, il est « mort de trouille ».

En 1938, il se retrouve à Hollywood pour superviser les films américains sur la guerre d’Espagne. Mais Washington changeant d’attitude face à l’Espagne, il perd son emploi et part pour New-York où on lui offre un poste à la filmothèque du musée d’Art moderne. Cependant, dans le climat de méfiance qui règne alors aux États-Unis, les accusations que Dalí profère dans Vida Secreta (1942) contre L’Âge d’or, jointes à la campagne déclenchée contre Buñuel par la Motion Picture Herald, dénonçant son athéisme et sa honteuse paternité (toujours L’Âge d’or), provoquent la démission – fort digne – du cinéaste espagnol, à un moment pourtant difficile de sa vie. La famille s’est agrandie – Rafael est né en 1940 – et Buñuel connaît des ennuis de santé. Il vit tant bien que mal de doublages à Hollywood, jusqu’à ce que Denise Tual le persuade de l’accompagner au Mexique pour tourner une adaptation de La Maison de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Le projet échoue, mais Buñuel s’installe au Mexique.

Le Mexique (1946-1961)

Après avoir pris contact avec le producteur Oscar Dancingers, Buñuel réalise son premier film mexicain, Gran Casino, en 1946, qui constitue un échec total et lui vaut trois ans d’inactivité. Il reste pourtant au Mexique, où il est naturalisé en 1949 et où il tournera vingt de ses trente-deux films : « Il m’est arrivé d’accepter des sujets que je n’aurais nullement choisis et de travailler avec des comédiens très mal adaptés à leurs rôles. Néanmoins, je l’ai souvent dit, je crois n’avoir jamais tourné une scène qui fût contraire à mes convictions, à ma morale personnelle.», dira-t-il plus tard à propos de cette époque (Mon dernier soupir, 1982).

Son deuxième film, El Gran Calavera (Le Grand Noceur, 1949), est un succès commercial important, ce qui lui permet de réaliser Los Olvidados l’année suivante, film dans lequel, dit-il, il se retrouve lui-même. L’image implacable qu’il offre de la misère des enfants pauvres de Mexico déclenche l’hostilité générale, mais le prix qu’il reçoit à Cannes en 1951 calme les fureurs locales et donne à l’Europe l’opportunité de redécouvrir le grand cinéaste. Suit une période d’activité intense où les concessions obligées au système entravent souvent sa liberté. Il réalise malgré tout quelques grands films, tels que El ou Ensayo de un crimen (La Vie criminelle d’Archibald de la Cruz).

Le retour en Europe (1961-1977)

En 1961, Buñuel tourne en Espagne Viridiana, qui obtient la Palme d’or à Cannes. C’est probablement le film qui renoue le plus étroitement avec le ton de L’Âge d’or (critique acerbe de la religion, érotisme…). Autorisé par la censure espagnole, il fait scandale dès sa sortie publique et se voit aussitôt « séquestré » par le gouvernement espagnol qui perd ainsi une occasion de « récupérer » Buñuel. Il faudra attendre 1976 pour que Viridiana sorte de nouveau dans les salles espagnoles. Cette liberté retrouvée avec Viridiana, Buñuel la conservera jusqu’à la fin. Il tournera désormais, à un rythme plus modéré, des films d’audience internationale et néanmoins subversifs. Après L’Ange exterminateur, tourné une fois encore au Mexique, Buñuel réalisera ses films en France (Belle de Jour, La Voie lactée, Le Charme discret de la bourgeoisie, Le Fantôme de la liberté, Cet obscur objet du désir), avec le producteur Serge Silberman (sauf pour Belle de Jour) et le dialoguiste Jean-Claude Carrière.

Le dernier soupir

Buñuel meurt à Mexico le 29 juillet 1983. L’année précédente, il avait écrit ses mémoires, Mon dernier soupir, que Jean-Claude Carrière commente ainsi : « Ce qui me frappe dans le livre de Luis, c’est la richesse et la diversité de cette longue vie à cheval sur plusieurs pays, sur plusieurs cultures. Elle va du Moyen Âge aux Temps modernes. Elle passe par le surréalisme, la guerre d’Espagne, Hollywood, le Mexique. Elle est faite d’humour, de solitude, d’amitié, d’imagination. Elle est vue par un des regards les plus aigus et les plus profonds d’aujourd’hui, celui d’un ermite rieur et par moments mélancolique… Ce livre est aussi une affirmation constante : une morale personnelle rigoureuse est la seule exigence qui puisse gouverner une vie. »

*

2 ) Berceau du génie de la peinture, Francisco de Goya

Fuendetodos est le village natal du génie de la peinture, Francisco de Goya.

Situé à 44 kilomètres de Saragosse, on peut y voir la maison natale du peintre, datant du début du XVIIIe siècle. Son intérieur recrée les demeures rurales contemporaines de l’artiste aragonais.

À quelques mètres, se trouve le musée de la gravure, qui expose un échantillon choisi de l’œuvre de Goya, appartenant à ses séries de gravures : Les Désastres, Les Caprices, Les Disparates et La Tauromachie.

Autre curiosité : les “neveras” (glacières) du village sont des constructions du XVIIIe où l’on stockait la neige tombée en hiver et que l’on transformait en glace pour approvisionner Saragosse.

Fuendetodos possède également un réseau de plus de 100 kilomètres de sentiers.

GOYA

Francisco De Goya y Lucientes (1746-1828) est, avec Vélasquez, l’un des plus grands peintres de l’école espagnole et de l’histoire de l’art occidental.

Le musée se trouve à Fuendetodos, où il est né.

La maison natale du peintre est une modeste maison de paysans du début du XVIIIe siècle, décorée de meubles et d’outils de l’époque, et présentant une documentation graphique. Le bâtiment est composé d’un rez-de-chaussée, avec vestibule, salon et cuisine. Il se distingue par son austérité et sa sobriété. À quelques mètres se trouve le musée de la gravure, qui renferme une collection permanente de l’œuvre graphique de Goya, des séries Les Désastres, Les Caprices, Les Sottises et La Tauromachie. (Los Caprichos, los desastres, los disparates, la tauromaquía).

Les Caprices

Afin de mieux comprendre le sens des Caprices, il est utile de les placer dans le contexte social et politique de l’époque.

Au XVIIIe siècle, meurtrie dans sa chair par une guerre de succession et mutilée dans ses ambitions, l’Espagne de Charles-Quint et le Siècle d’Or ne sont plus qu’un lointain souvenir. Après un long déclin au XVIIe siècle, des régions entières sont à l’abandon, certains nobles sont quasiment aussi pauvres que le peuple, les mendiants abondent dans les rues, et les emplois sont rares. Le départ des juifs a compromis le commerce et avec l’expulsion des morisques en 1611, les corps de métiers les plus prospères ont été désorganisés : les transporteurs, les maçons, les éleveurs, les constructeurs de réseaux d’irrigation, les maraîchers étaient morisques…

En proie à une inflation galopante, aux épidémies, à la corruption de l’administration, à l’incurie et à la rapacité de ses dirigeants et à l’Inquisition qui fait régner la crainte, l’Espagne vit l’une des périodes les plus sombres de son histoire.

Depuis que Charles III est sur le trône (1759), son rôle principal consiste à éviter les guerres, conserver l’unité de l’Espagne à l’intérieur de ses frontières géographiques et spirituelles et contrôler une population composée en majeure partie de paysans. Toutefois son règne éclairé amorce un réel redressement du pays sur le plan économique et politique.

Alors que Gaspar Melchior Jovellanos est nommé Ministre de la Justice, Goya se sent protégé et entame en 1797 la réalisation des Caprices.

Exécuté entre 1797 et 1799, ce recueil d’une extraordinaire richesse d’évocation et d’une grande portée philosophique, présente un réquisitoire en règle contre les tares humaines, la superstition, la bêtise, la corruption, la prostitution, les fausses manières, les mensonges des hommes et l’aveuglement du pouvoir ou de la position que confère la fortune.

Imprégné par l’art de Rembrandt, Goya parvient, tout comme le maître flamand, à traduire dans cette œuvre le drame, l’émotion et l’indignation humaine.

Avec une adresse et un brio sans égal, dans des compositions souvent axées, selon des lignes courbes ou diagonales, Goya sait traduire toutes les nuances, du gris jusqu’au noir profond, passant de l’ombre à la lumière avec un grand sens de l’équilibre. Afin d’accompagner son propos, il sait ordonner l’ombre et la lumière et réaliser ainsi un ensemble qui n’a pas manqué d’être apprécié pour ses qualités techniques autant que satiriques, confirmant qu’il est désormais passé maître dans l’art de la gravure.

La série Les Caprices se présente sous la forme d’un recueil relié contenant quatre-vingt gravures.

Dès leur parution, Les Caprices connaissent un grand succès. Vingt-sept exemplaires trouvent immédiatement acquéreur, mais provoquent rapidement un scandale.

En France, la Révolution s’achève et en Espagne, l’Inquisition qui constitue un très efficace instrument de répression au service du pouvoir s’intéresse de très près à ce recueil. Goya se sent brusquement menacé et retire Les Caprices de la vente.

Afin de se mettre définitivement à l’abri, Goya par l’intermédiaire de Manuel Godoy, le favori des souverains espagnols, et en échange d’une pension pour son fils, négociera en 1803 la cession à Charles IV de quatre-vingt plaques de cuivres originales.

Les Désastres de la guerre

Début de l’année 1808, les troupes de Napoléon Ier sous prétexte de conquérir le Portugal envahissent l’Espagne. Le Roi Charles IV et son fils Ferdinand VII sont écartés du pouvoir et Joseph Bonaparte, frère de l’empereur, est installé sur le trône. Poussée à l’émeute par les nobles et les réformistes, la population de Madrid se révolte. L’insurrection s’étend peu à peu à tout le pays et l’Espagne connaît l’un des pires moments de son histoire. La ville de Saragosse est prise d’assaut avec une rare violence et tombe aux mains des français le 1er février 1809, par la suite la ville de Barcelone est conquise à son tour.

Mais à partir de 1812, la tendance s’inverse, la désastreuse campagne de Russie affaiblit le pouvoir militaire de Napoléon et les espagnols alliés aux anglais avec le duc de Wellington reprennent peu à peu les territoires occupés. Le 11 décembre 1813 le traité de Valençay rend son trône à Ferdinand VII, exilé en France depuis 5 ans.

Pour la France napoléonienne, la guerre espagnole aura été un effroyable gouffre en vie humaine, 260 000 hommes sont morts. Du côté espagnol, ces six années de guerre deviendront dans la mémoire collective, celles de la « guerre d’indépendance ».

Cette période de l’occupation française va être pour Goya une terrible épreuve. Non seulement nombre de ses amis libéraux vont devenir des « afrancesados » c’est à dire des collaborateurs, pensant que le « roi Intrus » Joseph Bonaparte représentait le salut pour l’avenir du pays ; mais encore durant la terrible famine madrilène de 1811-1812 qui fit plus de 20 000 morts, il va perdre son épouse bien-aimée Josefa.

Traumatisé par les images du conflit et l’ampleur du désastre humain de cette guerre, Goya commence à graver les plaques de cuivre de cette nouvelle série en 1810, à partir de dessins préparatoires réalisés à la sanguine. Il la termine dix ans plus tard en 1820. Composée de quatre-vingt gravures, elle se déploie autour de trois thèmes principaux.

• Le premier décrivent les conséquences épouvantables de la guerre et les actes de barbarie perpétrés par les deux camps.

• Le deuxième thème, témoigne de sa compassion pour les souffrances du peuple espagnol lors de la famine qui sévit à Madrid et des inégalités entre riches et pauvres.

• Le troisième évoque la mise en place d’un régime réactionnaire et théocratique sous l’autorité de Ferdinand VII, après le départ des troupes napoléoniennes. Goya passe ainsi en revue les tenants de l’absurde et de l’immobilisme : le pouvoir absolu, une église rétrograde, un peuple inculte et superstitieux et des élites corrompues.

Les Désastres de la guerre sont sans aucun doute l’un des meilleurs exemples de la création de l’artiste. A la manière d’un reporter à l’œil aiguisé Goya exprime à travers ces souffrances, des pensées issues de la philosophie de Lumières, aspirations humanistes auxquelles il demeure très attaché jusqu’à la fin de sa vie.

TAUROMAQUIA

Dès sa jeunesse, Goya a été un grand amateur des courses de taureaux. Après la guerre, les corridas et les spectacles de taureaux réapparurent avec force et Goya ne manqua pas l’occasion de gagner un peu d’argent.

Goya voulut représenter par des images une histoire de la tauromachie en Espagne, en suivant un ordre chronologique allant du Moyen Âge aux toréros les plus célèbres de son époque comme l’aragonais Antonio Ebassun “Martincho”, le sévillan José Delgado “Pepe-Illo” ou son admiré Pedro Romero, torero de Ronda.

Il refléta également les différentes “suertes” des corridas, les moments de triomphe des toreros et même les malheurs et accidents survenus pendant le combat contre le taureau. Un dramatisme intense, obtenu grâce à une grande virtuosité technique, apparaît dans toutes les estampes de la série.

Les Disparates (folies).

Encore plus étrange et plus impressionnante que sa célèbre suite des Caprices, la série des Disparates a fait couler beaucoup d’encre. C’est à l’âge de soixante-dix ans que Goya commence à graver ces scènes qui évoquent les thèmes de toute une vie. Il utilise alors un lot de plaques de cuivre d’un fabriquant anglais dont la marque se retrouve également sur celles de la Tauromachie. Jamais édité de son vivant, son projet est resté inabouti au moment de son départ pour la France en 1824. Selon plusieurs hypothèses, la réalisation de cette série se situerait entre 1815 et 1819, voire 1824.

Quant à la signification de cette série, elle reste très mystérieuse encore aujourd’hui. On y retrouve des motifs anciens inspirés de ses premiers travaux, des charges contre l’Église, mais aussi des figures dont les activités semblent énigmatiques. Un travail magistral de l’aquatinte vient renforcer cette profondeur étrange, en enveloppant les figures d’une nuit noire mystérieuse.

*

3) BELCHITE

Nous sommes en septembre 1937 dans le petit village de Belchite situé à environ 50 kilomètres de Saragosse. La guerre d’Espagne sévit depuis déjà un an et des milliers d’Espagnols sont morts. D’ici la fin du conflit en avril 1939, ils seront plus de 500 000 à mourir.

Alors que le village est le terrain de multiples batailles entre nationalistes et républicains, Belchite sera conquise et reconquise tout au long de la guerre. Le 1er avril 1939 alors que cesse le bruit des bombes, le village est complètement détruit, victime de la folie des uns et des autres.

Le nouveau dictateur au pouvoir, Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde, ou simplement Franco décide alors de laisser les ruines intactes et ainsi de reconstruire le village en retrait de ce lieu qu’il présente comme étant un souvenir de la guerre civile. Ce dernier se servira symboliquement des lieux comme étant la preuve irréfutable que les républicains chassés du pouvoir était la cause de cette horreur.

Aujourd’hui, le site est ouvert au public et des visites guidées sont organisées. Les lieux ont également servi de décor au tournage de différents films, tel que Le Labyrinthe de Pan du réalisateur Guillermo del Toro pour n’en citer qu’un.